缺席的一段历史 从「艺术与科技」到「数位艺术」

PARK19前沿阅读

相对于被纳入艺术史中的「艺术与科技」作品,有一段重要的历史却少有人知...

缺席的一段历史

从「艺术与科技」到「数位艺术」

An Absent History

From“Arts and Technology”to“Digital Arts”

艺术史之外的60年代「科技艺术」发展史

相对于被纳入艺术史中的「艺术与科技」作品,有一段重要的历史却少有人知。这段历史或偶而在某些艺术史专书中被记录过,资料却是登录错误或遭受到严厉的批判。 然而此段历史在整个艺术与科技发展的脉络中,却极具里程碑意义,其重要性也在这几年,因为数位艺术创作的蓬勃发展而渐 被重新关注。

如Edward Lucie-Smith于1977年出版ART NOW,于介绍机动艺术章节中,提到「9Evenings:Theatre and Engineering」展演,但是他将名称误植为「Evenings in Art and Technology」,并批判此于当时引起极大迴响,并吸引上万参观人次的展演为「观众聚集于60年代主要的机动艺术展览,并非是因为对于关心艺术或展览。大众所兴奋的与寻找的,是艺术与机器可以成功合作,因此可以被视为现代科技公民。」参见Lucie-Smith,E.(1977).Art now: from abstract expressionism to superrealism,314.New York:Morrow.

图1 Robert Rauschenberg 回声(Soundings) 1968

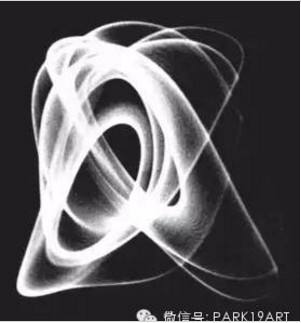

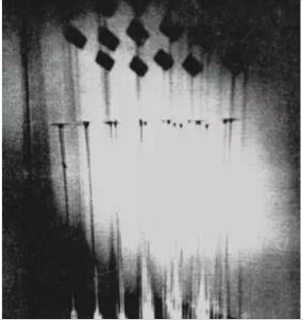

这些事件包括被视为首件科技艺术创作作品,1952年Ben F. Laposky「示波」系列作品「Oscillions」(图2),此作品透过阴极光示波器, 呈现出波型组成的电子抽象影像并直接以纸、幻灯片或影片呈现,或直接显像于电视真空管。(King, 2002)1965年历史记载的第一个电脑艺术展德国斯图佳科技大学画廊(Studiengalerie der Technischen Hochschule Stuttgart)所举办的Georg Nees个展,同年5月Frieder Nake与Georg Nees于斯图佳科技大学画廊 再次举办的电脑艺术展。(Nake, 2005) 1965年4月6日纽约Howard Wise Gallery邀请时任美国纽泽西之贝尔实验室(Bell Lab, New Jersey)的工程师Michael Noll与Bela Julesz展出,此展览被视为是美国第一个电脑艺术展。(Noll, 1994) 这一批作品与艺术家, 当然未被收录于主流艺评家所主导的艺术史中,或 许是因创作者的背景多为工程师、科学家,作品被视为仅是在撰写电脑软体时的娱乐之作,目的并非为艺术创作而在于科技研发;或许是因为视觉呈现上,被视为仅呈现了方程式运算之几何与自然形态之重複图形;亦或许是因为被视为仅以电脑做为实践与验证物理理论之工具,呈现物体运动之美感形态。Nake(2005)甚至认为因为他们以数学逻辑概念与程式系统架构将艺术模组化与结构化的电脑能力,使得艺术家认为电脑将破坏艺术的存在价值, 并认为电脑艺术对艺术家是一种攻击与挑衅,而拒绝承认是为一种艺术创作。然而不管如何,此股创作风潮影响了一群艺术家的创作模式,并陆续在美国、德国与英国各地之实验室、学校与团体间蔓延开来,当艺术家对科技的热情消退后,艺术与科技的关系,却在实验室中渐渐萌芽。

1976年,Ruth Leavitt,Ruth出版了Artist and Computer一书,书中收录了15位以电脑创作的艺术家,其中多位如Robert Mallary、Ann Hh.Murray、Aldo Giorgini均是从传统媒材转而以电脑创作.参见Leavitt,R.(Ed.).(1976).Artist and computer.New York: Harmony Books.本书出版于1976年,但已由www.atariarchives.org网站将完整内容收录于网页中开放浏览。

图2 Ben F. Laposky 「示波」系列作品 — Oscillions

图2 Ben F. Laposky 「示波」系列作品 — Oscillions

由左至右

由左至右

图3 1966年10月13日至23 日 , 「9 Evenings: Theatre and Engineering」 于纽约军械库 (Regiment Armoury) 展演之入口 盛况。(Robert McElroy摄)

图4 Experiments in Arts and Technology(E.A.T.)成立时,所提 出的「存在宣言」。

另一批重要并具领导地位的艺术家如Nicolas Schöffer、Jean Tinguely、Andy Warhol、Robert Rauschenberg于60年代初期开始,即对电脑、感应器等新科技从事实验性创作具高度的兴趣。艺术家们与科学家、科技工程师、实验室合作创作,并在 彼此的引导与启发下,探索新的表现形式与媒材,也结合表演、诗、音乐等形式进行创作,尝试重新建立艺术的定义,进行了许多有趣的展演。1960年Billy Klüver因与Jean Tinguely合作发表了「向纽约致敬」(Homage to New York)(图7)后结识了Robert Rauschenberg,二人并于1966年10月13日至23日于纽约军械库(Regiment Armoury)共同筹画了「9 Evenings:Theatre and Engineering」展演(图3),十位艺术家与30位工程师组成的团队,吸引了超过10000名观者参与,同年成立了「Experiments in Arts and Technology(E.A.T.)」10,致力于艺术家与工程 师的媒合(图4 )。同时期美国西岸The Los Angeles County Museum of Art(LACMA),在Maurice Tuchman主导下开始了Art and Technology(A&T)企业合作计画,并于在1968年5月与IBM及American Cement Corporation等企业签署赞助合约,成功作品包括了Robert Rauschenber与Teledyne Corporation合作,以现场麦克风收音声音控制泥巴跳动的作品「谬司的泥巴」(Mud-Muse,1968-70)(图5);Claes Oldenburg与Disney,WED enterprises合作应用液压系统(hydraulic system)所完成的巨型雕塑「巨型冰敷袋」(Giant Icebag)(图6)。(Tuchman,1971)除了以团体与美术馆主导的活动之外,电脑工程师Myron Krueger受了John Cage的影响,1969年参与艺术创作「Glowflow」之后,提出了电脑互动的观念并将虚拟实境(Virtual Reality)的观念带入了艺术创作,于1974年,开始「VIDEOPLACE」计画,并于1975年于Milwaukee Art Museum介绍了计画观念,并于1976年完成作品原型。(Krueger,1991)

「Experiments in Art and Technology」(E.A.T.)由两位艺术家Robert Rauschenberg与Robert Whitman,以及两位工程师Billy Kluver与Fred Waldhauer共同发起,致力于艺术家与工程师的媒合,定期举办座谈会、演讲与召募成员。直至80年代极 盛期,E.A.T.共有超越2000名艺术家与2000名工程师会员参与。参见Morris,C.,Bardiot,C.,&MIT List VisualArts Center.(2006).9 evenings reconsidered:art,theatre,and engineering,1966.Cambridge,Mass.:MIT List Visual Arts Center.

图5 Robert Rauschenber与Teledyne Corporation合作,以现场麦 克风收音声音控制泥巴跳动的作品「谬司的泥巴」(Mud-Muse, 1968-70)。

图5 Robert Rauschenber与Teledyne Corporation合作,以现场麦 克风收音声音控制泥巴跳动的作品「谬司的泥巴」(Mud-Muse, 1968-70)。

图6 Claes Oldenburg与Disney, WED enterprises合作的巨型雕塑「巨型冰敷袋」(Giant Icebag)。

此时期重要的展览,在美国则有1968年Pontus Hultén于Museum of Modern Art策展之「The Machine:As Seen at the End of the Mechanical Age」,展出一系列与机器造型、概念与观念相关的系列作品,以历史脉络从达文西(Leonardo da Vinci,1485-1490)的「飞行器构想素描」(Drawings for Flying Apparatus)为起点,至塔特林(Vladimir Taltlin,1885-1953)「第三国际纪念碑」(Monument for the Third International)(1967-1968)复原模型及Leon Dm Harmon(1922-)与Kenneth C.Knowlton(1931-)合作的电脑影像「知觉认知研究-1」(Studies in Perception,1.,1968)等共计100位艺术家参与,展出的类型包含纸本素描、油画、雕塑、机动雕塑、互动装置与电脑艺术,同时由E.A.T协助办理艺术家与工程师合作的创作计画,获选作品中有九件参与了The Machine展览展出,其馀139件作品亦同时于Brooklyn Art Museum之「Some More Beginnings」展览中展出。(Hulten,1968)1970年JackBurnham于Jewish Museum策展展出「Software」,此展览被视为对科技发展所产生之电脑、通讯理论与人机共生的哲学观念思考艺术本质之体现,邀请Ted Nelson与Vannevar Bush为展览技术顾问,展出了三种类型之创作,一为观念艺术家如Joseph Kosuth、Vito Acconci;二为艺术家与科技人员合作,邀请观众参与观念作品,如Ted Victoria与Hans Haacke等,第三类则为科技工程师以艺术实践其科技概念之创作,如实践超文本概念之TheodorH.Nelson11与由Nicholas Negroponte所领导之麻省理工学院MIT,Architecture Machine Group。

Theodor H.Nelson于1972年深入分析Bush Memex所具备之展现形式、全文编辑档案以及数位式传输文件等功能,启发 Nelson发展超文件(hypertext)之理念,如设计全文编辑方式之接收与传送资料等,因此,于1989年Nelson称Bush为「超文件始祖」,而Nelson则被称为「超文件之父」。参见李德竹。资讯巨人Vannevar Bush(1890-1974)。台北市立图馆馆讯第十七卷二期。2007年4月17日,取自http://www.tpml.edu. tw/T aipeiPublicLibrary/download/eresource/tplpub_periodical/ articles/1702/170205.pdf

在英国1968年Jasia Reichardt策展了「Cybernetic Serendipity」于Institute of Contemporary Arts(ICA)展出。此展览被视为第一个重要且大型的数位艺术展览(Klütsch,2005),艺术家与工程师、科学家 与工作人员共计325位参与此展,并吸引了60000参观人次(Reichardt,1971),之后巡展于Washington,D.C.(1969)与San Francisco(1969-70),作品形式大致可分为三种类别,第一类为以电脑创作之作品,包含电脑衍生图像(computer generated graphics)、电脑动画影片(computer animated films)、电脑作曲与演奏(computer composed and played music)、电脑诗与文字(computer verse and texts),如Charles Csuri、K.C.Knowlton等人之电脑衍生作品、John Whitney之电脑影片等。第二类为电脑、机械、感应装置所构成之互动机械装置,包括机动雕塑(cybernetic sculptures)、控制环境(cybernetic environments)、远端控制机器人(remote control robots)、绘画机器(painting machines)。第三类为电脑应用展示,如IBM电脑使用于飞机定位系统等。(Reichardt,1968) 虽然当时艺术圈批判此展过于著重展览呈现之愉悦性与其对于科技之颂扬态度,但是Rainer Usselmann(2003)仍认为此展提出了人类使用电脑与新科技延伸创作力的新方式。

如Usselmann , Rainer于文中引Daily Mirror记者Mario Amaya 提出「我怀著疑问离开,此展览似乎跟艺术没有关系,反而在告诉我们什麽不是艺术。」并形容展览为「名副其实月光公园的活动,成列的摊位、按键与麦克风或电视萤幕讲话或唱歌、或透过耳机听声音与资讯」参见参Usselmann, R. (2003). The Dilemma of Media Art: Cybernetic Serendipity at the ICA London. LEONARDO, 36 (5), 389-396.

图7 Jean Tinguely & Klüver (Homage to New York) 1960

图7 Jean Tinguely & Klüver (Homage to New York) 1960

除了展演与展览的举办,各地的团体、实验室与期刊亦纷纷成立,做为彼此分享资讯的沟通平台,例如:1967年Gyorgy Kepes主导下于麻省理工学院(MIT)成立「The Center for Advanced Visual Studies(CAVS)」,此单位之后更名为媒体实验室(Media Lab)( Shanken, 2001);1968 年George Mallen、Alan Sutcliffe与John Lansdown于英国成立「The Computer Arts Society」;1969年日本成立的CTG(Computer Technique Group)。著名的刊物如1968年「The Computer Arts Society」创刊《PAGE 》,此刊物于1985年停刊后2004年再行复刊,Frank Malina于1968创刊《Leonardo 》,之后被纳入麻省理工学院(MIT)出版品,成为当代最重要的数位艺术专业学术期刊之一。

上述所列举的事件仅是当年活动之一部分,而它们虽于当年造成极大的轰动,但却也引起褒贬不同观点的讨论13。如今重新检视之,无法否认的是在如此相互激盪的时空中,电脑科技不仅让科学产生质变,文化艺术的表现方式也出现变化,呈现出多元的艺术创作形式。

例如1970年的日本世界博览会Pavilion Pepsi-cola计画,使得艺术与产业之间互不信任,并导致艺术家谴责E.A.T.过于专注于产业合作而忽略艺术家需求的争论,同时Robert Rauschenberg淡出组织运作,E.A.T.在艺术圈渐渐消失匿迹。参见Bijvoet, M. (1997). Art as inquiry: toward new collaborations between art, science, and technology. New York: Peter Lang.

图8 控制機動雕塑

从「艺术与科技」到「数位艺术」

为何60-70年代中之艺术与科技活动,无法成为艺术史之重要部分,并被视为一种艺术类型? 或许正如Marga Bijvoet(1997)所认为的,因为艺术家仅将科技视为扩展艺术疆界的一种技巧,而科技的难以掌握,浇熄了艺术家的热情,使得「艺术与科技」无法形成一波又一波的风潮,成为一种艺术型式与观念运动。而Edward Shanken(2001)则认为科技门槛过高,艺术家对科技媒材运用不熟悉,因此产生排斥接受以科技设备做为艺术装置外观,艺 评家与观众也无法理解,因此当作品过于偏重科技时,就会被批判不具艺术观念,如果偏重艺术性则被批判未善用科技,使得艺术家陷入两难的困境。因此,科技虽然提供了艺术家一种新的美学经验并有效地与普普艺术、环境艺术、Fluxus、Happening 与录影艺术连结,然而却因为科技的不可信赖、昂贵与难以控制,使得艺术家放弃数位艺术创作转而採取方便的方式。

除此之外,艺评家亦无理论与经验可参照去理解「艺术与科技」作品,当作品呈现了互动等有趣 特质,则又被批判沦为娱乐与科技示范展示,缺少艺术界的正式承认并脱离主流,使得此类型艺术创作无法获得艺评家青睐,并获得权威地位。70年代以后,虽然陆续仍有实验室与艺术家持续创作,但是相关活动渐渐从主流艺术世界消失。(Shanken, 2001) 然而艺术与科技之间的互动关系,却从未消失过,这些创作者隐入校园裡,他们开创了媒体实验室与相关课程,以电脑做为创作工具,推动数位艺术创作14,孕育能量直至90年代随著数位科技的发展迸发出惊人的能量,对于数位艺术的创作本质、创作者的创作思考观念以及艺术与科技合作等议题,早于60年代即建立了理论基础,并渗入了西方数位艺术创作者的思维当中。

如Charles Csuri于1971年于俄亥俄州立大学艺术学院(The College of the Arts, The Ohio State University)推动成立了「The Computer Graphics Research Group(CGRG)」, 邀请电影、电脑、资讯科学、数学领域之教授参与,让艺术系所学生可以进行电脑动画创作。1987年CGRG更名并扩大为「Advanced Computing Center for the Arts and Design (ACCAD)」,提供全校之完善的电脑动画教学、研究与製作中心。参见A History of CGRG/ACCAD at The Ohio State University. Retrieved Jan. 4, 2007, from http://accad.osu. edu/~waynec/history/ACCAD-overview/overview1.html 又如Roy Ascott,1961-1964年间任伦敦the Ealing College of Art 院长,建立了以回馈与控制行为系统作为艺术教育课程的「控制论艺术教育法」(cybernetic art pedagogy),之后受聘于美国旧金山艺术学院、维也纳应用艺术大学与明尼阿波里斯艺术与设计大学⋯⋯等。参见Shanken, E. A. (2003). From Cybernetics to Telematics. In R. Ascott & E. A. Shanken (Eds.), Telematic embrace visionary theories of art, technology, and consciousness (pp. 1-95, xii, 427). Berkeley: University of California Press.

因此当我们观看西方当代数位艺术,不应该遗忘这一段「科技与艺术」的发展历史,也无法将科技元素从作品抽离,科技与艺术具同等重要地位, 艺术主体必须依赖科技,并与科技建构共生关系, 创作方能成就,同时科技所强调之资讯结构、程序原则与控制回馈,也存在于艺术家创作思维裡。同时数位时代的数位工具,更不像传统媒材,经过数百年来的使用,已经发展成熟,数位科技不断地进步与演化,使得「科技与艺术」合作关系之重要性更甚以往。

进入21世纪的今日,艺术家应用科技创作,应由单纯的视觉美感经验呈现,转为将科技视为一个微缩的世界与星球,科技的不断演化,不仅带给人类更多的未来美好幻境,也带来未知的恐惧,改变了人类的生存状态、生命价值与生态环境。虽然「科技与艺术」发展至今,大家仍然无法在数位艺术、电子艺术、科技艺术、新 媒体艺术等各种名词使用中达成同一性, 艺评家与艺术圈仍持续的质疑并持续探讨其本质形式与美学存在的可能性。然而无论如何,我们已经沉浸于以数位科技主导的科技应用当中,无法自拔的依赖它如空气与水,也因此,身处此时代的艺术家, 应该鬆绑传统艺术创作形式的紧箍咒,以全新观点重新阅读艺术史,重新思考何为「艺术与科技」创作的核心问题,方能建构出新美学,赋予其新的时代意义。

文章转载自:美育第169期 ▎JOURNAL OF AESTHETIC EDUCATION, NO.169

作者:曾鈺涓

Yu-Chuan TSENG

国立交通大学应用艺术研究所博士候选人 世新大学讲师