空无一物的诗意

提诺·赛格尔 1976年出生于英国伦敦,主要生活与工作在德国柏林。2013年获得威尼斯双年展金狮奖。

提诺·赛格尔语录

“在舞蹈中最让我触动的是它是一种产生某种事物的方式,同时又没有产生任何实体的事物。”

“我的艺术最初是关于创作一件与众不同的作品。艺术品一直是实物的形式,艺术的创作方式也不断地随着科技的发展变化着,从最初石洞壁画到如今的网络艺术。我想要楔开这种逻辑,用技术这种纯粹技术水平层面上的媒介,证实没有实体的作品也可以永存。”

“有人可能会说我的作品,像任何一件艺术作品和任何表现方式——包括褒和贬。它证实是一个市场经济的进程,但是它改变了进程的物质偏见,这就是它受批判的一面。我所感兴趣的是,一件产品是怎么被生产出来。”

“我的作品可以如此精确的被定义,纯粹是基于言语——行为理论上的特性,这也是它为什么看起来如此的不同寻常,特别是被藏家或是博物馆收藏是,这些作品是用证书来证实的。没有一种物质可以被称作是“情境存在”,我的兴趣所在就是让人么回想起存在于一个情境中的一个行为和一个场景。”

提诺·赛格尔站在展览入口手持菲利普·帕雷诺(Philippe Parreno)的红色热带鱼气球,站在已逝古巴艺术家 Félix González-Torres创作的白色珠帘前

走进东京宫, 眼前的白色珠帘阻挡了前进的道路,热带鱼气球在空中飘浮,仿佛预示着珠帘后的未知空间如游鱼般充满变数。穿过珠帘,身穿白衣的年轻人随即迎面走来,欢快地问道:

“对你来说,最难解的谜题(enigma)是什么?”

“我们是谁?”我答到。

“啊!我-们-是-谁!”年轻人跳起了缓慢而夸张的舞,拖长了音调重复着我的谜题。接着莞尔一笑,做出一个欢迎的动作,“那么,接下来的展览会为你解答。”

在面前的两条道路中,我选择了右边。一个穿着灰色短裤的小男孩迎上前来,微笑地带我走进呈弧形、没有任何艺术作品展出的空旷展厅中:“你好,我叫奥托”。

我们顺着墙壁慢慢向前踱步,奥托问到:“什么是进步(progress)呢?”

“进步是一种运动。”

“能再说得具体一些么?”

“可以说,是一种前进的运动,朝着某一方向向前。”

“那么你认为进步是正面的,还是负面的?”

“这很难说。”

“很难说?难道进步不应该是正面的么?”奥托疑惑地说。

“比如说,常识中所谓进步有可能只是近现代发明出来的某种概念,认为任何事物都能在人们的努力下向前进,变得更好。事实上这个世界可能并没有什么进步或退步,只是某种变化。”

“好吧,那么进步对于你来说是什么?”

“嗯,认识和理解更多的事物吧,像是某种精神或者思想上的进化。”

在孩童将观众引入在呈弧形的空旷展厅中后,年轻人会逐渐将孩童的位置接替,陪伴观众继续交谈、前行

不知不觉我们已经走到宽阔的台阶前。这时,穿着黄色帽衫、和我年纪相仿的年轻人向我们走来,“你们好,你们刚刚聊了什么?”

奥托说道:“我们聊了关于进步的事,她认为进步很难说是否正面,对于她自己来说,进步是一种精神上的进化。”接着,男孩便离去,将我留给了面前的这位年轻人。

“你好,我叫里奥,你来自哪儿?”

“中国。”

“你上一次吃香蕉是什么时候?”

“嗯……前天。”里奥的问题毫无章法,似乎刻意要打乱我的步调。然而对于我的提问,无论问题是否与展览和艺术家有关,里奥亦毫不回避地一一作答。

在走过宽阔的台阶之后,则由中年人替换年轻人的位置陪伴观众前行

行进至展厅尽头,里奥笑着说了句再见,便将我交给一位中年男子继续这场问答式对话。男子严肃地问出了一系列有关哲学的精细严谨的问题。对于有些问题,在听过我的回答后,男子迅速出了自己的见解,并向我给出建议或参考信息。有些问题则十分复杂而难以理解与回答。我们的谈话在狭窄和曲折的通道中进行着,并最终到达了一个小型的方形房间。一位满头银丝的老者迎接了我,中年人则悄悄退去。

老者道:“亲爱的,我相信今天你一定遇到了许多问题,不过接下来我不会再向你问问题了。”我们穿过方形房间,来到一条有些昏暗的旋转向下的楼梯前,“现在我要告诉你,你正在提诺·赛格尔(Tino Seghal)创作的名叫《这个进步》(This Progress)的作品中。接着,我还要告诉你一件我人生中危机重重,却最终有了好结局的事情。”

顺着台阶慢慢向下,老者的故事娓娓道来:“那时我才只有一岁。巴黎的犹太人正面临着被全部送往奥斯维辛集中营的危机。于是我们全家试图逃往巴黎以南的一个关口,只盼望能够侥幸免遭厄运。我们一路躲藏,走得很慢。到达关口附近,已经是六个月以后了。然而就在快要突破关口的时候,我们被德国警察发现,被带进了警察局。”

“天哪,那你们岂不是要被送往奥斯维辛了!”

“对,我们的身份证件被收走了,被关在警察局里整整三天,情形令人绝望。然而就在我们一家放弃希望的时候,德国警察将身份证件还给了我们,同时我们还发现证件上注明犹太身份的部分被去掉了。就这样,我们被德军释放,获得了自由。”老者没有再说什么,和对于故事结局十分惊讶的我相视无言。此时我们已走下昏暗的楼梯,来到一扇逃生门前。我明白这一旅程已经结束,在他的目送下将门推开离去。

从天真的孩童、充满好奇心的年轻人、到严肃思索的中年人,再到眼神沉淀着悲欢离合的老人……几十分钟的交谈,给人一种似乎已经走过一生的错觉。这就是笔者近日在艺术家提诺·赛格尔的情景艺术(Constructed Situations)作品《这个进步》中收获的一段奇妙体验。而此件作品目前正作为他为巴黎东京宫完成的“白纸”展览项目的一部分继续向公众开放。

菲利普·帕雷诺(Philippe Parreno)个展《无论在哪儿,无论在哪儿,世界之外》

自2013年起,东京宫馆长让·德·罗塞(Jean de Loisy)创立了名为“白纸”(Carte Blanche,字面意思为“白纸”,在句中使用则有“全权委托”之意)的年度展览项目。此后每年的秋冬季,东京宫都将会把整体13000平方米的巨大展厅腾空,如白纸一般全权交付给一位艺术家自由发挥,完成一场持续数月的展览:在2013年末的首次展览《无论在哪儿,无论在哪儿,世界之外》(Anywhere, Anywhere, Out of the World)中,艺术家菲利普·帕雷诺(Philippe Parreno)通过邀请大量艺术家进行合作,为自己策划“个人回顾展”的方式对艺术创作的著作权、艺术家与策展人、艺术展览与艺术作品之间的界限提出质疑;2015年的展览《我爱约翰·吉奥诺》( I ♥ John Giorno)中,身为艺术家的乌戈·罗迪那(Ugo Rondinone)则利用自己及其他16位创作者的作品为诗人约翰·吉奥诺“创作”了一场个人回顾展,进一步探讨了如何界定艺术创作与展览策划的问题。而今年10月12日起,以“情景艺术”著称的艺术家提诺·赛格尔则以一场“空无一物”的展览为观众带来了前所未有、独一无二的体验。

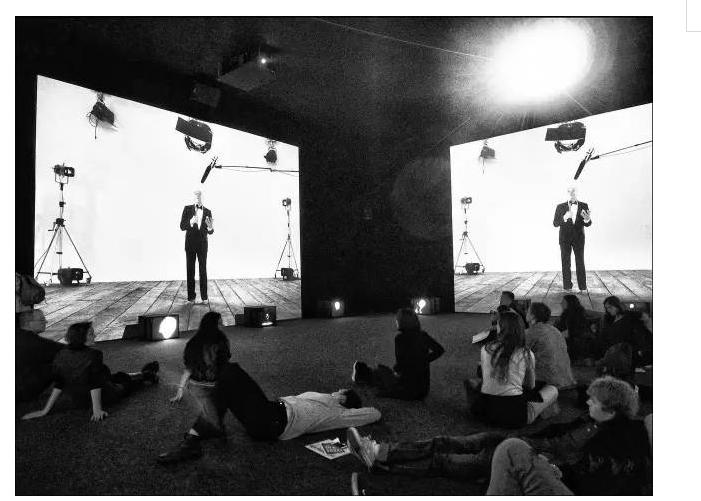

展览《我爱约翰·吉奥诺》( John Giorno)现场,2015

所谓“空无一物”,指的是赛格尔创作中最具代表性的“去物质化”。即是在这场展览中出现的由赛格尔本人创作的作品不包含任何固定不变的物件——没有任何图像、影片、绘画、雕塑、或是现成品;也不提供任何以标签、展册或是应用软件形式出现的解释性文字信息。展览中出现的寥寥数件装置、影像作品均出自其他艺术家之手,这些作品或者与赛格尔的创作产生交互的作用,或者为观众进入展览情境起到某些调节的作用。

物质退离主场,人与人之间的直接交流取而代之成为绝对主体。两年间通过面试挑选的三百多名专业或非专业舞者、歌者与表演者,结合东京宫复杂的内部空间,与观众共筑了充满偶然性的流动情境。赛格尔的创作既不是强调表演者本人特殊存在、或将表演者神圣化的行为作品,亦不是表演者单方面严守既定规则的编舞作品。事实上,这位具有舞蹈和编舞背景的艺术家仅借用部分编舞元素,引导观众进入并介入情境,以产生交流与交换为基础建立松散的基本规则,并帮助参与者有效调节休息与活动之间的节奏。这为参与构建情境的表演者和观众提供了极大限度的自由选择权,甚至可以说,赛格尔只是在借由艺术创作为人们提供相互交流的机会而已。

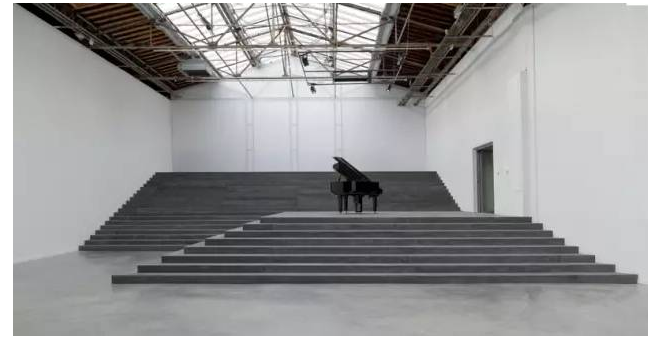

作品《这个联系》(This Association)展览现场

例如,走出《这个进步》后,进入东京宫地下一层的《这个联系》(This Association),会遇到五十余名日常穿着的表演者。他们时而如鸟群一样在空间中穿梭,或吟唱某些舒缓悠远的歌;时而聚集一处如失魂的僵尸般同时做着简单重复的动作;有时他们会与观众融为一体,或站或坐,让人们一时之间难分彼此;有时则又会突然走到观众面前,严肃无声地直视人们的双眼。

在这样的往来聚散中,时不时会有人偶然脱离队伍,悄悄与人交谈,轻声诉说故事——一名褐发青年在笔者的耳边列举了所有他不曾做过,却无比向往的事情;面带倦容的中年印度裔女性从人群中走出,坐在台阶上讲述了她的复杂身世和多年间试图追根溯源的百味杂陈;背对着站立的华裔女性突然间回头,描述了她人生中让她感到最为自豪的一个瞬间……如果说最开始的作品《这个进步》像是一个人一生不同阶段的缩影的话,作品《这个联系》则将个体人生化入万千的际会、交流、错过、盲从与聚散之中。

古典欧几里得体系将空间看作长、宽、高的三维组成,并由此定义物质及物质之间的关系……在这个体系中,另一种空间概念被发展出来——根据拓扑学理论,物质的时间和空间都是主要的,时间被视作是第四维。在古典式空间体系中,时间与空间彼此有联系,却同时存在着清晰界限,而依照拓扑学理论看来,物质随着时间移动,并因此将其加入进长宽高的范围之中,拓扑学的物质和形体从来都不是凝固不动的。为了发展我们所说的体系,我建议再引入另一个组成元素,另一个维度:客观的物质通过主观个体的介入与其生命相联系——你的连续参与。

——奥拉维尔·埃利亚松,《实验马拉松》,p18-20,2009

丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)认为,个体的参与是空间中的第五个维度,即是说对于每个人而言,空间与时间都不是固定统一的。如果说埃利亚松擅长用科学实验式的“艺术发明”来阐述这一观点的话,那么赛格尔则采用质朴却诗意的方式,让人们体会到这第五维度的无所不在,和这个世界每时每刻的“前所未有”与“独一无二”。

有何人相伴、带着怎样的心情在何时前来观展;在迷宫般的东京宫中选择哪条路线;遇见了、或者错过了哪些人;开始了或者拒绝了怎样的对话……展览不再是艺术家向观众展示了什么,而是对于观众而言,在展览中经历了些什么。可以肯定的是,在这场展览中人们收获的体验都将与他人截然不同。在当下身临其境的所见、所闻、所想面前,任何形式的转述与外在的人为记录都显得苍白无用。为了强调这一点,赛格尔完全舍弃了作者在作品中扮演全知全能的上帝视角这一特权。这也是他本人拒绝以任何有形的方式(摄影、录像、录音)记录和诠释他的作品,并极少接收参访、对作品给出解释,甚至不愿为这场展览设定任何题目的原因之一。

走出《这个联系》,观众们会被歌声吸引,走进完全黑暗的空间中。身处在黑暗中的表演者们或用人声打出不同的节奏,如同互不相同、却彼此呼应的脉搏跳动;或一边轻柔地唱诉人类感情的细微美妙,一边走进身旁的观众,给予他们温暖的拥抱。在这件作品《这个变化》(This Variation, 2012)中,不仅是减去了外在的记录手段,赛格尔干脆连一切视觉的负担和伪装过滤掉。视觉之外的感官被放大,交流与感知也因此潜入了更纯净的层面。

黑暗空间中的作品《这个变化》(This Variation, 2012)

走出黑暗,在东京宫最底层的空间中,赛格尔用精巧的辩论术为观众构筑了一个死循环式的封闭情境:作品《那个对象的这个目的》(This Objective of That Object,2004),是整场展览中创作年代最早,也最具讽刺意味的作品。这件早期作品还未完全脱离当代编舞的形式,但艺术家一直以来对艺术的看法在这件作品中也最为直观地表达出来。

在空旷的空间里,仅有四名表演者分别面对墙壁站立。当观众走入空间后,会有一名表演者移动至空间窄小的唯一出入口,用身体的左右移动阻止在表演途中试图出场的观众。接着,四名表演者开始就一些完全无关紧要的事物进行激烈辩论,他们的语气严肃、论述结构精巧、甚至从语义学或文明史中举例、旁征博引。

然而正如四位表演者口中不时重复的那句话“这件作品的目的就在于变成一场讨论中的对象”(The objective of this work is to become the object of a discussion.)所点出的那样——看起来严谨而复杂的语言游戏仅是为了包装空洞无聊的内核编造的过分诠释;看似众说纷纭的开放表象,其内部却是让人深陷其中的逻辑陷阱。在艺术世界中甚至是现代社会中,这样的死循环比比皆是。于是,像是终于得以解脱一般,表演者们在最后齐声高喊:“所以,没有问题!也没有评论!”便同时离开现场。纵观赛格尔多年的创作,再回看这件创作于十二年前的作品,不仅印证了艺术家对于自己的作品一直以来坚持的沉默态度,也让人更加了解在这一态度背后,艺术家面对被资本与权力操控的媒体社会的观察与批评。

走出封闭循环的语言游戏,整场展览似乎已经划下终点。然而仍有一件作品隐藏在这座地下迷宫的角落中,仿佛自成一个独立世界等待人们的发掘。事实上,三年前在菲利普·帕雷诺实现的回顾展中,这件作品就曾在同样的空间中展出。而作品讨论的内容正是在我们所认识的现实世界之外,至今未能准确定义的网络虚拟世界。在空荡荡的旧剧场中,放映着菲利普·帕雷诺与皮埃尔·于热(Pierre Huyghe)合作的影像作品《无论在哪儿,无论在哪儿,世界之外》

菲利普·帕雷诺与皮埃尔·于热(Pierre Huyghe)合作的影像作品《无论在哪儿,无论在哪儿,世界之外》,与2013年帕雷诺在东京宫实现的个展同名

影像中的独白者——小女孩“Ann Lee”是帕雷诺和于热在1999年的日本一个工作室中买下版权的日本漫画角色。在影像中,Ann Lee讲述了经过艺术家的设计,自己如何从二维静止图像转变成三维立体的虚拟形象。而赛格尔2011年创作的作品《Ann Lee》则为这一形象赋予了第四个维度,现实中流淌的时间:一位真实的小女孩扮演了这一角色走入剧场中,忧郁地向公众讲述她与上述艺术家相遇的故事。与三年前不同的是,此次赛格尔为作品添加了新的角色——一个真实存在的男孩马塞尔(Marcel)。他从观众群中走出站在Ann Lee身旁,仿佛主动将观众带入了某个虚拟的空间,又似乎给小女孩赋予了现实中的第五个维度——参与和交流的能力。在两人对话的末尾,马塞尔问道:“你是否曾经走出过展览空间之外?”于是便带领小女孩走出了剧场。

提诺·赛格尔2011年创作的作品《Ann Lee》

马塞尔的最后一句话将几乎掉入虚拟迷雾中的观众拉回了现实,同时也为展览划下了句点。剧场中走出,延着楼梯旋转而上,观众们会发现自己已回到最初漂浮着彩色热带鱼的白色珠帘前。据说金鱼的记忆只有5秒,而回想整场展览,似乎正是一场在瞬间中经历的某种永恒。

这种永恒在赛格尔构建的理想化语境中奇妙、梦幻得令人动容,然而却在走出有限情景的那一刻其便烟消云散——本无物、人已非——寻找踪迹的努力均是徒劳,再多的追忆与描绘已成赘言。对于每一个从帘幕中走出的观众来说,这场没有题目的展览并不存在于世界的任何角落,只浮现在每个人自己的脑海中。

Lou,2016年11月16日

另一种解读

不像很多自尊过高的艺术作品利用空间刻意拉开与观众的关系,或自我封闭又或毫无线索给人解读。提诺作品所安排的舞者是活生生可以交流的人,他们主动上前与观众打招呼、聊天,牵引你的思维进入他们的逻辑世界。不同的只是,他们知晓规则却不明言,当你回答他们的提问,你就被接纳到他们预先安排的语言和行动范围之中。

艺术家通过舞者对观众制定语言和行为的预先计划,利用东京宫的空间格局、现场光线变化与行走路径似乎在诠释一套新规范。在这一新规范中,人们日常所言的进步实则是在兜圈子,人们原本认为重要的事物其实毫无意义,人们的注意力被引开、远离物质的话题。显然这对于赛格尔而言,去物质化得来的思辨要比社会既定秩序和当今艺术界标准更加高贵纯洁地倾向了艺术的本质,于是所有交谈的感动和每件作品之间衔接,所诉内容的核心大抵就是他要为人们诠释的人类社会的理想面貌——这就是赛格尔追求的去物质的本质和艺术的目的。

然而对于普通观众而言,遵从艺术家安排的舞者的引导,与遵从约定俗成的规则的引导(这正是他一向批判的)始终具有共同之处,那就是两种遵从都是被动的。遵从终将成为信仰,思辨终究逃不出旧式的逻辑规律。该信所谓俗世?或信所谓崇高?于我又有何意义?这就是在去物质化的虚假形式掩护下,整套思辨的悖论所在。

赛格尔在西方主流美术馆中刻意的无宣传、无采访、无一切实体事物,实际上是发明一种新形式去追求艺术本质……可以说,在舞者与观众的交谈中,他的作品让人获得短暂的自由、包容的感动及可延伸的想象力,同时批判当今艺术制度和社会既定规范。而舞者在空间推进中的引导、提问、讲述,展现的仍是旧式逻辑与宗教仪式般的自我防御,去物质化仍旧陷入思维的悖论,艺术本质是只能接近却无法走捷径实现的理想。也许真正的去物质化,是无需思考物质,有无均可。

开三怪,2016年11月17日