伊夫·克莱因的永恒维度

PARK19前沿阅读

我要记录在今天的文明里人的影响力的痕迹,记录引起这种文明的源头。

——伊夫·克莱因(1961年写于纽约)

他的克莱因蓝像要把一切都吸纳进另一个永恒的维度。

他,一位传奇的人物,虽然只活了34岁,从事艺术前后八年时间,确是第二次世界大战后法国最伟大的艺术家。他的生命像燃烧的焰火,虽然转瞬即逝,但却绽放出灿烂夺目永恒的光芒。

| 1928年 |

伊夫·克莱因(Yves Klein)1928年4月28日出生于法国尼斯一个艺术家庭,他的双亲都是画家,但两人的画风绝然相反,父亲画具象画,而母亲画抽象画,但他一开始并没有当艺术家的兴趣和志向,他甚至不是一个学习用功的学生,以致连高中毕业文凭都没有拿到。青年时期,他先是醉心于爵士乐,19岁时又迷恋上了柔道。

| 1947年 |

在1947年,克莱因在学习柔道的同时加入了一个名叫“玫瑰十字社”(Rosicrucian)的团体。“玫瑰十字社”是一种于17世纪初在德国兴起、后来长期流行于欧美的带有宗教性质的自由结社形式的组织,该团体倡导人们轻肉体重心灵,轻物质重精神,追求人的生命与宇宙精神的和谐统一。这一宗旨非常投合克莱因的内心需要,他如痴如狂地信奉这一理想,竭力追求这一境界,直到这时,他才想到要通过艺术来表达其思想观念。

| 1954年 |

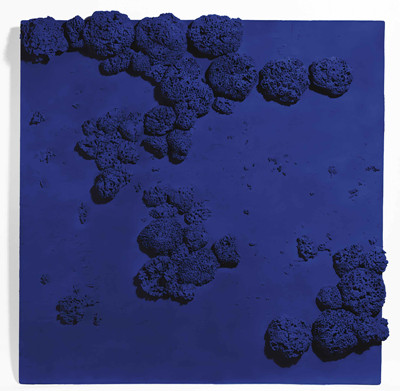

1954年,26岁的克莱因带着从柔道和“玫瑰十字社”的宗旨中领悟到的超越有形之物、抵达无形之境的观念,踏入了艺术之门。当年他推出了他的第一批创作“单色画”(monochrome)。这种单色画就是在画布上均匀地涂上一种颜色,不仅没有形象,甚至没有一点一线,作为抽象绘画它们简化到了极点。克莱因的单色画所使用的颜色有蓝色、金色和红色等几种,其中蓝色是他最喜欢的颜色。克莱因在少年时代就迷恋蓝色,18岁那年他与阿尔曼和克洛德·帕斯卡尔(Claude Pascal)两个青年时代的伙伴躺在尼斯的海滩上,三人开玩笑想要瓜分世界,阿尔曼选择了陆地,帕斯卡尔包揽了空气,克莱因则希望拥有蓝色的天空,他甚至幻想在天穹的另一边签下自己的名字,他想成为蓝天的主人,想将蓝天当作他的作品。在克莱因眼里,蓝色代表的是天空、水和空气,是深度和无限,是自由和生命,蓝色是宇宙最本质的颜色。他的克莱因蓝像要把一切都吸纳进另一个永恒的维度。

克莱因蓝

| 1956年 |

1956年,克莱因在一位化学家的帮助下合成了一种独特的天青石蓝色,1960年他为这种颜色申请了专利,称为“国际克莱因蓝”(International Klein Blu, 简称IKB)。克莱因的单色画完全摆脱了色彩本身的悦目和谐等视觉心理学效应,而进入了纯粹精神性的观念领域。他说:“借助色彩,我体会到一种与空间同化的感觉,我是真正自由的。”他还说:“一幅画的质量,它的终级实在存在于它的视觉性之外。”

只有最单纯的色彩才能唤起最强烈的心灵感受力。一些艺术家使用各种色彩以求获得艺术生命力,而克莱因宁愿回归单纯。“克莱因蓝”的 RGB 比值是0:47:147,但是明确的数据并不能减少人们面对它时那种震惊——蓝色本身象征着天空和海洋,象征着没有界限,又因为“克莱因蓝”太过纯净,以至于很难找到可与之搭配的色彩进入人们的视野,因此,它的冲击力格外强烈。这种蓝被誉为一种理想之蓝、绝对之蓝,其明净空旷往往使人迷失其中。克莱因曾说:“表达这种感觉,不用解释,也无需语言,就能让心灵感知——我相信,这就是引导我画单色画的感觉。”

田纳西州

| 1958年 |

1958年4月,克莱因在巴黎伊利斯·克莱尔画廊(Galerie Iris Clert)举办了一个名为“空无”(Vide)的展览。展览之前他将这家画廊展厅内所有物品搬空,把墙壁刷白,他把这个空无一物的空间作为他的一件作品,对外开放,供人参观。展览开幕后,成千上万的巴黎观众前来观看,把画廊所在的小街挤得水泄不通。为了维持秩序,警察都出动了。克莱因衣冠楚楚站在门口,迎接观众分批进入展厅参观。法国著名存在主义作家阿尔贝·加缪(Albert Camus, 1913—1960)看过展览后在留言簿上写下了这样一行文字:“空无充满着力量。”

| 1959年 |

1959年,克莱因将原来存放在画廊中准备出售的作品全部取走,然后告诉画廊老板说,自己的作品是非物质的,是看不见摸不着的,如果顾客要购买,仅仅留下支票,交易就算完成了。这样的买卖似乎荒诞不经,但是克莱因最终还是与一位名叫佩皮诺·帕拉佐里(Peppino Palazzoli)的意大利人做成了一笔这样的交易。1962年1月26日,克莱因将帕拉佐里约到塞纳河边,当着证人的面,将一件他称之为《非物质的绘画感受区》(Zone de sensibilité picturale immatérielle)的作品——其实就是一张收据——交给帕拉佐里,帕拉佐里则付给他一片金箔。克莱因随即将金箔扔进塞纳河,而帕拉佐里则按要求将收据烧毁。如此这般,克莱因完成了一件独特的行为艺术创作。通过这件作品,克莱因想要告诉人们的是,有形的作品来源于无形的观念,因此无形的观念就是作品,甚至比有形的作品更重要。

克莱因在杜塞尔多夫举办的一个报告会上说道:“什么是感觉?感觉就是存在于我们自身存在之外,但又永远属于我们的东西。生命本身并不属于我们,但我们的感觉让生命属于我们,我们用感觉来感受生命。感觉是宇宙,是空间,是大自然通用的货币,我们可以用它来购买‘元物质’状态的生命。想象力是感觉的交通工具,张开想象的翅膀,我们可以获得作为绝对艺术的生命。”

无题

| 1960年 |

1960年3月9日,克莱因在巴黎国际当代艺术画廊创作了一个名为《蓝色时代的人体测量》(Anthropométrie de l’époque bleue)的表演艺术作品。他请来三个美丽的裸体女模特儿,将她们身上涂上颜料——就是被他申请了专利的国际克莱因蓝,然后指挥她们在铺在地面上的画布上翻滚拖拉,或在挂在墙上的画布上贴靠按压,将身体形态和姿势的痕迹留在画布上。表演还包括一个由20位交响乐演奏家组成的乐队,现场同时演奏克莱因创作的《单调交响曲》,这个交响曲由单独一个音符持续演奏10分钟,然后间以10分钟的沉默,如此交替而成。他还请来了许多盛装男女作为观众观看表演。整个过程被记录在一部名为《狗的世界》(Mondo Cane)的影片中。而那些印有女人体痕迹的画面则被题为《裹尸布》。

同年秋天,迷恋非物质并对空无的向往达到疯狂程度的克莱因完成了一个名为《空中的画家跃入空无》(Le peintre de l’espace se jette dans le vide)的行为艺术作品。为了体验飞翔和失重的感觉,在没有采取任何保护措施的情况下,克莱因置生死而不顾,从巴黎郊区让蒂尔-贝尔纳街3号(Rue Gentil-Bernard)一栋楼房的二楼窗口纵身跃出。这几乎是一次玩命的行为,尽管他在柔道中接受过纵身腾空而落地无伤的训练,但在这次“跳楼”行为中,他还是轻微扭伤了腿脚。克莱因腾空飞翔的身姿被摄影师哈里·勋克(Harry Shunk)摄入镜头,该照片后来被克莱因发表在他自己创办的名为《1960年11月27日星期天》的报纸上面,这是一份“仅存一天的报纸”。

萨莫色雷斯的胜利女神

| 1961年 |

1961年,克莱因又着手进行另一种被他称之为“宇宙起源”的实验性绘画。他将涂上颜料的画布绑在汽车顶上,然后开车在雨中飞驰,通过风吹雨淋,使画面产生各种偶然的抽象痕迹。这样的作品是人力和自然力共同作用的产物。

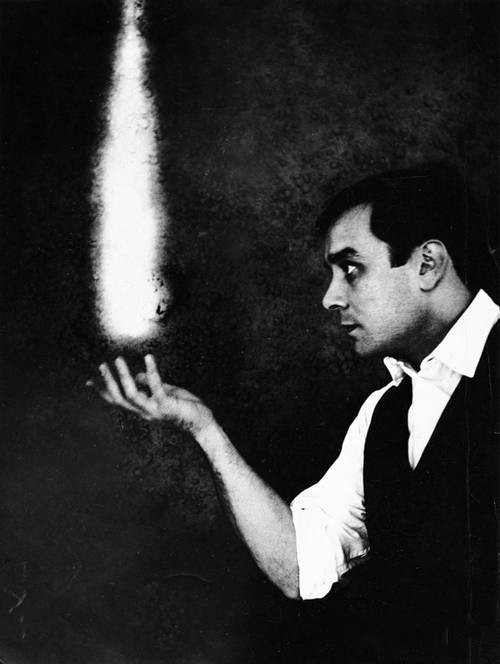

1961年2月,克莱因在法国燃气试验中心,用喷火器当画笔,将炽热的火焰喷射在涂有红黄蓝各种颜料的石棉板上,由此创作出一批《火画》(Peinture feu)。在那些《火画》中,红黄蓝各种颜色经过烧灼,产生一种热烈奔放的视觉效果。关于这组作品,克莱因写道:“总的来说,我有两个目的,首先是记录在今天的文明里人的影响力的痕迹,其次是记录引起这种文明的源头,换句话说,就是火的痕迹。我这样做是因为我所思所想总是与空无联系在一起,我肯定,在空无的中心,如同在人的心脏,有火在燃烧。”(1961年写于纽约)

| 1962年 |

1962年6月16日,克莱因因心肌梗塞猝然死亡。这位毕生渴望超越实在,进入虚无的艺术家,留下他那崇高而永恒的观念,从物质的世界消失了。在克莱因仅仅八年的艺术生涯中,他一共创作了1077件作品,这些作品是他传达艺术思想的载体和媒介,它们被后来的艺术史家分别归入极简主义、环境艺术、行为艺术、表演艺术、偶发艺术和观念艺术等各个不同的门类,事实上,克莱因是20世纪七八十年代兴起的各种后现代艺术流派的先行者,这位短命的天才是第二次世界大战后,与德国的约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys, 1921—1986)齐名的极少数可以与美国艺术家相抗衡的欧洲艺术家之一。

伊夫·克莱因(Yves Klein)作品纪录片

The Making of an Icon, Yves Klein's FC 1