“珠江月”当代艺术展

“珠江月”当代艺术展

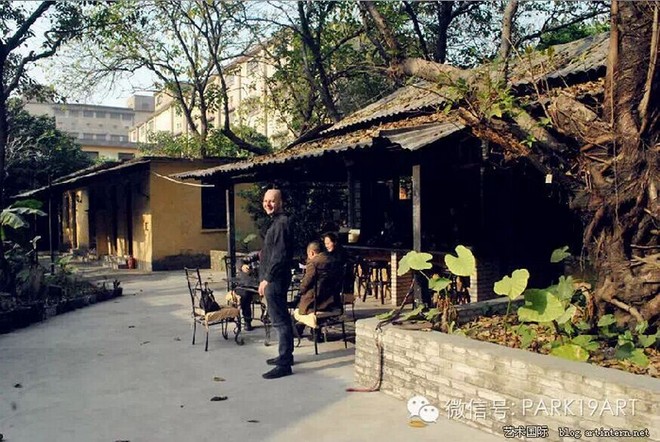

主办:PARK19艺术空间

时间:2014年1月11日-2月11日

开幕式:2014年1月11日

特别鸣谢:酒仙网 堂号服饰 酷能活性水 聚水堂茶庄 田园牧歌 美学视界

前言

三句话不离心性,三句话不离空性,三句话不离生死,三句话不离超越;赞叹不离口,经书不离手;求心,修心,归心之人。

-----田亚平

一个从远古走来的身影,一个温暖如春天的笑容,一个像山一样远去的背影,一颗空寂如山谷的心,这就是一个时代,这就是一个生命。

-----蒋安平

创造之事无不由心造像,心造境。中国文艺源远流长,其主旨不出心性自然流露。宁越,早岁于南艺攻读美术史,后留学德国卡塞尔艺术学院,旅德二十余年,然不务“正业”,习禅十余载,二次入印度疆土,精研禅理,越空性证得不二法门,跳出三界外,不在五行中,参禅闲暇之余而游于艺。其作品无烟火味,举重若轻,架上、装置、观念信手拈来,虽似无,实却有;虽似轻,实却重

-----王松柏

艺术家简介

宁越,祖籍山东蓬莱。

1969年生于北京,童年及少年生活在湖南株洲。

1983年随父母来到南京,在南京高中毕业。

1989年考入南京艺术学院美术史论专业.

1991年去德国。

1994年考入德国卡塞尔(kassel)艺术学院的自由绘画专业,师从

莱勒·卡尔哈德

(Reine kallhard)教授。主攻装置及绘画。

2000年自由德国卡塞尔艺术学院自由绘画专业硕士毕业

于德国修学期间体会到中德文化的差异,深觉此非中国发展之道路。内心扰乱,不能自解,因此于96年驾车回国。半年沿途经历了不同的文化圈,领悟到了不同文化发展的可能性。尤其受北巴基斯坦的佛教艺术的触动,回德后,决定重新了解中国传统文化。两年内遍览维尔兹堡(Würzburg)大学中文系的相关书籍,得出了中国有能力且有必要建立一套与西方不同的文化体系的结论。并于99年第一次去印度四个月,期间驾摩托车纵穿印度南北。在北印度的雪山上感受到了藏传佛教的魅力。回德后更坚定了自己向传统文化学习的决心。2000年自由绘画专业硕士毕业。毕业后一年重返印度,三个月在印度游览了Varanasi及其城边的鹿野苑,菩提迦耶、灵鹫山及那兰陀。后重回雪山,驾摩托拜访了莲花生大师出生的湖泊。欲往湿婆神的冬宫及进藏,因泥石流受阻,返回修行圣地Rishikesh。两次去印,见到了诸多的修行人,心灵上受到极大的震撼。联想起古书中描写王朝中国的文字,想象当时的士人为一种更崇高的精神所牵引,自己心潮起伏,汹涌澎湃。在Rishikesh决定回中国学习禅法。2002年回国。03年开始参加扬州高旻禅寺的禅七活动,习禅至今。乐此不彼。其间将一辆中巴车改装成房车,深入游览了祖国东南西北的文化名胜,寻访各地的修行寺庙,向善知识请教。2008年回德,以读经、打坐、绘画、散步、吃茶自乐。思考禅与其他宗教和艺术的关系。于2012年8月1日再回国交流。

展览说明﹕

“珠江月”是展览的标题。本次展览由﹕眼字门、耳字门、鼻字门、舌字门、身字门、意字门六个部分组成,这些“字门”中的眼、耳、鼻、舌、身、意分别是人们的六种感官及感知系统,映对着我们物质世界的色、声、香、味、触、法。“门”代表的意思是﹕它们是从“作品”到“感官”到 “心”的一条通道。观众进入展区,就仿佛触碰到了六扇通往自己心灵的“门”。他们通过对展区中作品之观察、体会,启动了自己这六种感知系统,又通过它们的感知,达到那对自心的体会,进而迈入了一段自己参究“心性”的精神时空之旅。这就是这六道“字门”所要达到的目的。这六个部分的作品试图成为六把开启观者之“心”门的钥匙,它们运用了中华传统精神修炼法的原理,不同的是,它们采取了当代艺术的表现形式。

“珠江”为什么会被称为“珠”江,已无从可考。但我知道在佛经里有“摩尼珠”的比喻,它是一颗本身无色、无味的宝珠,可以映照出所有七彩的光斓,存在于每个人的心中。“江”水在我看来可以把它想象成人们内在的精神活动,这些活动以“喜怒哀乐”的形式川流不息地涌现、逝去,再涌现、再逝去……,滔滔不绝地来、也滔滔不绝地去。而人们心中的“摩尼宝珠”却丝毫未变地在那里,映照着波纹的变幻、映照着那滔滔之流逝。“摩尼珠”其实就是人类精神之本来面目的代表。人们因受到精神活动之变幻的蒙蔽,不再知道它的存在,使它深埋于江底。而每天静悬于“珠江”上的那一轮明月,则象征着每个人认识到自己精神之本来的方法与结果。月色下柔和的光影,暗契着人们每一次在自己精神世界里的寻觅与追问——“自己的本心究竟是一个什么样子?” ——直到人们发现自己精神的本来。这“本来”发出的光亮,将和那皎洁的月光一般,与深藏在人们心河里的“摩尼珠”相辉映,照亮这条以“珠”江命名的河流,以及笼罩在这条河流之上的璀璨的星空。

月上天心,群星闪耀… …

作品一:静观(眼字门) 作品位置:PARK19展厅

这组在毛边纸上的作品从05年开始一直画到现在,我并没有把它们当成绘画来看,自己一直认为是在做一组观念作品。故从材料的选择﹑技法的处理及形式的表达等方面,都与传统的卷轴拉开了距离。如果一定要说与古代的文人画还有着某种关联,那就是希望它们能在“意境——精神气质”方面能够与传统的文人画保持住一以贯之的联系。这也是我的目的。故意地选择毛边纸的材质及其自然的暗黄色,故意地加大胶质在画面上的浸染效果,故意地减少人为之传统技术在画面中的出现,故意地抛弃掉所有能让人“起心动念”的表达——以至把它们都简化到一种极端的程度— —为的只是烘托出一个主题﹕“道”意在画面上的呈现。是的,这组观念想要“直指”的就是那“精神之本来”。它想以一种的极致方式,在技术层面降低所有对观者视觉之扰乱,在思维层面降低其所有寻觅思考之可能,抑制其所有的攀援,使之跳出对以往所有“绘画”作品固有的成见,进而只是通过静静地简单地凝视,体会到画面背后的一个静谧的“存在”。这个“存在”同时也深藏于每个观者的内心。

这组作品是一个“标月指”。在深入地学习传统精神修炼法的过程中,自己深知那个“本体”的无法描述,也深知让一般的观众能够体会和玩味那深藏于他们内心的精神状态之不易﹔同时也深知在我们这个时代的大多数因失落了对这种精神状态的认知与体会,而颠沛流离。所以,通过这组作品想重新唤起人们对于自己的“本心”的认识,重新唤起人们对“传统”二字所代表的精神高度之向往,重新使人们认知并主动地去维护和保养自己的“本心”。因为这颗“本心”,就是“道”﹑就是中华传统文化的精髓﹑就是这个星球上所有生命的安身立命之所。

希望这批“标月指”,能够满足自己的初衷。

关于纸本作品:在宣纸上创作这批作品始于2005年。文人画一直是中国传统文化的一个节点,受“五四”新文化运动及文革的冲击,其风采不再但余韵犹存。文人画从它的诞生之日起就和禅修有着直接的关系,文人画是作者表达自己“心性”体悟的一种媒介和方法(同样的表现手段还有诗词、音乐等)。作者借助对山水,木石等自然景物的描写,来传达自己的修炼功夫及“明心见性”的精神状态。问道与求道是它的真正的指归,这也决定了它与其他画种的不同。首先,文人画不是愉悦眼、耳、鼻、舌、身、意的,它有意地回避掉对这六种粗重的觉受的描述,将观者带入进一个更微细的心理层面。其次,它是直指“心性“的;在这个微细的心理层面,观者通过对画面构图、墨色的仔细地观察,进而将自己的心理调整到与画面的气息相呼应的程度,以此体会出那以“静淡远”为特征的精神状态的存在,从而达到对自己内心世界的认知和领悟。可以说,一张好的文人画其本身就在讲经说法,这也是它为什么能在中国绵延一千五百多年而魅力犹存的原因。这样的画种在世界精神史及艺术史上是独一无二的,可惜随着中国近代“心性”修炼体系的衰落,文人画也一蹶不振且遭到肆意地“改造”。

如何承载“心性”修炼体系的内涵并将其用时代的语言表现出来,是我创作这批作品的目的。正因为文人画的兴衰代表了“心性”修炼体系的兴衰,而这套体系又是中国传统文化的核心,所以,文人画的承传与发展就显得至关重要。这也是我选择宣纸与笔墨的重要的原因。那么,怎么样在“心性”的创作思想的引导下创作出与时代相应的作品呢?这点上我有意地采用了西方当代艺术里“抽象”的表现形式。其一,是自己内心对原生的自然形态的喜爱。其二,是可以避开传统文人画的山水、花鸟的题材,拓宽其表现领域。其三,就像古琴的琴声一样,这种表现形式对精神领域的描述,比具象写实的手法更加直截了当,并让观者在觉知的层面不再受物象的干扰,而直达“心性”。其四,是因为“抽象”作为一种国际交流的艺术语言,其传播范围将不会只局限于东亚的文化圈。这批画从我2005年开始创作以来,随着自己对“心性”的不断地体悟,也慢慢地呈现出了他们的成熟的面貌,自己对这样的成果是满意且欣慰的。同时我也知道这样的探索目前在中国的精神领域里还有很多人正在默默无闻地进行着,“德不孤,必有邻”。而随着对文人画的探索与发展,“心性”的修炼体系也会重新进入人们的视野,这将预示着一批新的“士”人在这片古老的土地上重新出现。而这,正是我的期望所在!

作品二:风声(耳字门) 作品位置:PARK19园区内外露天树林

这组作品由悬挂在展区不同地方的十个“风铃”组成。微风吹过,铃声隐约地传入进人们的耳中,似有似无、飘渺起伏。就好像人们的“心念”,或明或暗、或隐或显地荡漾在自己的精神世界。这时,哪一个念想、哪一个铃音,又是自己精神世界之根本呢?

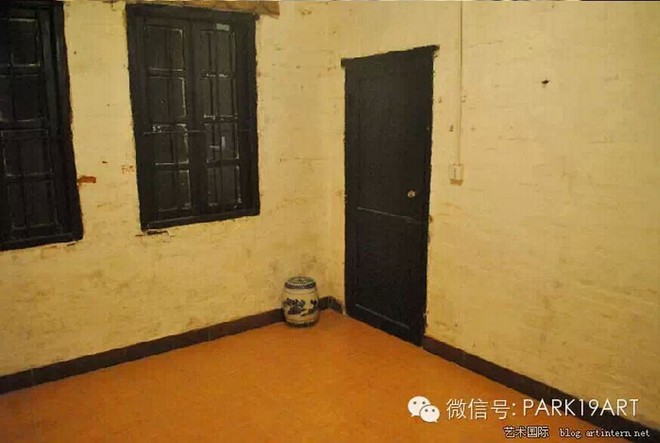

作品三:香房(鼻字门) 作品位置:PARK19艺术酒吧对面小屋

观众将会在展区里发现一间空荡荡的房间,里面没有任何布置、任何陈列,有的只是淡淡的香味… …

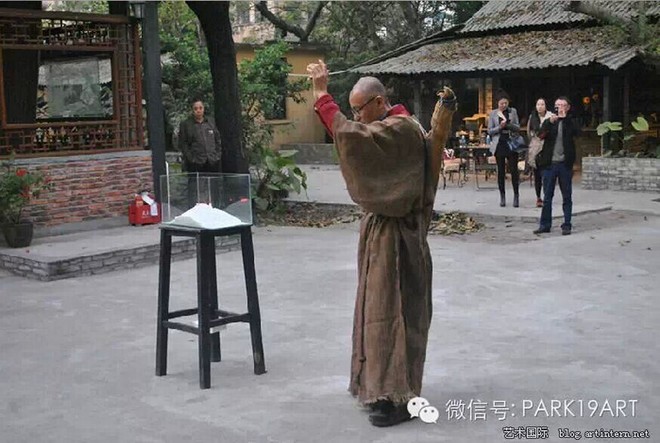

作品四:味道(舌字门) 作品位置:PARK19内院小广场 实施时间17:30-17:55

这是件行为作品。观众将会看到由我设计的一组行为。最后,每位观众会得到一张印着“味道”两个字的明信片。“味道”两字为横排印刷,反过来读更是妙趣横生。另外,“味道”的“味”字,在汉语中有“体味”的意思﹔这个字又与汉字中的“为”“卫”“唯”及“位”谐音。

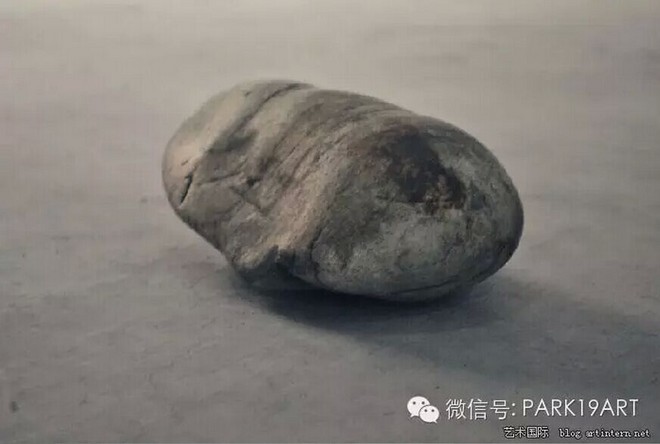

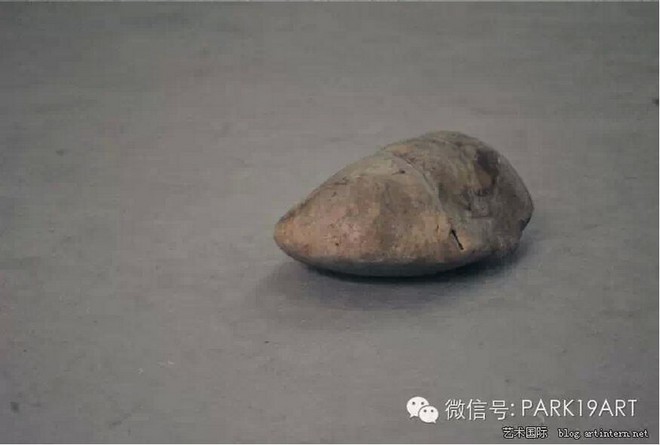

作品五:落叶(身字门) 作品位置:PARK19艺术空间

在人们习惯使用的汉语中,有“落叶归根”一词。这个词在我的理解,它最好的对仗就是“识本还源”。如果再要给这组对仗加个横批的话,绝妙不过的,就是那个“心”字了。的确,这生命之叶,时时刻刻地与何相连?又刹那刹那地归向了何处呢?

这件作品,是一个请求。我将要求每一位参展的观众,在自愿的前提下,拾起一片散布在Park 19的、自己喜欢的叶子。

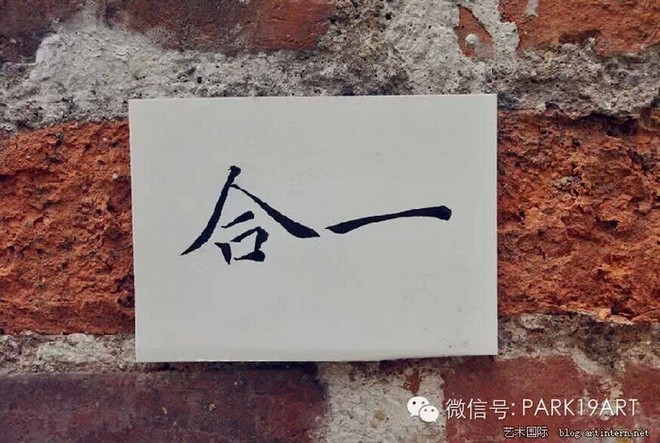

作品六:合一(意字门) 作品位置:从珠江江心至PARK19内院小广场

“水”是珠江的水,“月”是天上的月。“水中之月”和“月下之水”,我想用“光”把它们连接起来,这就是创作这件作品的意图。具体的实施是想用“光束”,一端打在珠江上,经过展区前面的树丛及前院,引进到Park 19后院的空地上,然后射向天空。这束“光”或许代表着“水”与“月”的联接?或许暗示着天、地、人的“合一”?或许象征着一种渴望、祈祷及祝福?或许是一种能量的新的连接方式?如果真是这样,那它,又将预示着什么呢?……

细心的观众一定会发现:这六组观念的表现手法是以“无形”为主。我有意地将这六扇“门”与Park19的自然环境融为一体。是的,从“珠江月”的展览主题,到“静观”、到“风声”、到“香房”、到“味道”、“落叶”及“合一”,它们的重点就是要突出这个“无形”。而作品起到的作用,只是强化出这个“无形”的存在。但这,也是点到为止。当人们在自己的内心里感知到那“无形”时,作品就可以隐退了。这六组作品更想通过“隐藏”来“指引”,通过“平常”来“暗示”,通过“不留痕迹”,来“显现”。它们想以这样的方式,让人们的心花舒展;在没有压力与前提的情况下,与人们对话;在漫不经心的散步里,它们更想给观者留出一个自己的空间,让观者自己去发现那“无形”的涵义;于不经意中,回味出这六扇“门”所传达的气息。古语里的一句“随风潜入夜,润物细无声”,是这六件作品想达到的境界。

宁越

2014年1月11日于广州PARK19艺术空间

艺术家寄语:

愿将此展览献给所有在东方精神修炼体系里默默探索的、古往今来的人们。愿他们的心灵得以安宁!

——宁越